Regione Abruzzo

AUSL 04 L'Aquila

Presidio Ospedaliero S. Salvatore

Dipartimento di Medicina

UO di Dermatologia

Direttore: Prof. G. Bologna

Trattamento

topico con derivati vegetali nelle ipercromie cutanee

Carlo Di Stanislao

Riassunto: Si prendono in esame alcuni principi vegetali di tipo schiarente e se ne chiariscono i meccanismi d'azione, dopo un rapido inquadramento delle problematiche inerenti il significato estetico e le dificoltà di trattamento delle ipercromie.

Parole chiave: ipercromie, fitoterapia, depigmentazione.

Summary: Some vegetables principles are considered of depigmentant type and if of it they clear the action mechanisms, after a problematic express organization of inherent the aesthetic meant one and the difficulties of treatment of the ipercomic skin diseases.

Key words: ipercromic skyn diseases, phytotherapy, depigmentation.

Gli eccessi di pigmentazione, soprattuto in zone esposte come il viso, sono difetti estetici che difficimente vengono accettati. La dermocosmesi da vari anni si impegna nel tentativo di mettere a punto presidi topici in grado di produrre una riduzione delle ipercromie, con risultati molto incerti ed alternanti (1). Le forme cliniche più frequenti sono (2):

-

cloasma (o melasma), legato ad iperattività dei melanociti e che si differenzia in epiddrmico, dermico e misto (Foto1);

-

iperpigmentazione da fotosensibilità (machie da fotosensibilizzazione), che si deve ad una fuga di melanina nel derma, con sviluppo di melanofagi (macrofagi carichi di pigmento);

-

macchie senili (melanosi senile); per un aumento del numero di melanociti (Foto2).

Foto 1: Cloasma

|

Foto 2: Cute senile con agespot

|

Più rare le iperpigmentazioni da carotenoidi o quelle da metalli (oro, argento e mercurio). Forme particolari, cui si assiste con sempre maggiore frequenza, sono le iperpigmentazioni periorbitarie e peribuccali (3). La prima, più frequente in donne brune, fu ascritta da Brocq a cuase "biliari" (cirrosi biliare) ed è caratterizza da macchie bruno-nerastre che conferiscono al viso un caratteristico aspetto "da procione". Si descrivono casi familiari e, a volte, condizioni di ipertiroidismo (iperpigmentazione del canto interno e della parte mediale delle palpebre con segno di Jellinek). L'etiologia è sconosciuta e tutte le terapie inadeguate. La melanosi periorale è una dermatite fotoattivata, molto spesso secondaria a dermatite periorale e, pertanto, ritenuta l'esito post-infiammatorio della stessa. Istologicamente sono descritti anche fenomeni di flogosi granulomatosa con melanofagi nel derma. Non sempre la terapia antibiotica (utile nelle dermatite peribuccale) è efficace nel ridurre gli esiti ipercromici. I presidi chimici più spesso usati nelle ipercromie di diversa origine sono acido azelaico, idrochinone, alfa-idrosiacidi (acido glicolico, cogico, fitico), acido benzoico, acido retinoico, acido salicilico, derivati stabili della vitamina C, thiolin. Questi, oltre a avere una efficacia variabile ed individuale, possono indurre acromie o depigmentazioni parziali con inestetici effetti "a coriandolo" (4). Nei casi più gravi si può ricorrere ai cosidetti peeling chimici (con alfaidrossiacidi, acido tricloracetico o soluzione di Jessner), che si dividono in superfiali, medi e profondi e, provoncando un'attiva esfoliazione, comportano la necessità di discreta esperienza e buona manualità (5-6). Sono molte le droghe vegetali che, per uso topico, svolgono un riconosciuto ruolo depigmentante (1,7-8). Presenteremo di seguito quelle in cui è più chiaramente definita l'azione sotto il profilo del meccanismo specifico. Va premesso che i fitoestratti sono un'antica tradizione dei paesi mediterranei, ma la loro precisa identificazione, la tossicità, le caratteristiche funzionali, sono ancora, in gran parte, da studiare e chiarire (1,9-10). Vi sono piante di uso comune, in forma di additivi, in prodotti topici schiarenti come aloe, sassifraga, arancio, erica, di cui si ignora lo specifico meccanismo d'azione e la reale efficacia (1). In alcuni paesi dell'Estremo-Oriente (Cina e Giappone) si atribuisce un'azione schiarente a varie piante medicinali (Scutellaria baicalensis, Artemisia capillaris, Sophora flavescens e ramulus Mori), senza chiarirne il meccanismo d'azione e le precauzioni d'uso (11). Fra le piante il cui meccanismo d'azione è noto proporremo una rapida panoramica, selezionando quelle su cui abbiamo maturato una sufficiente esperienza (8,12-13).

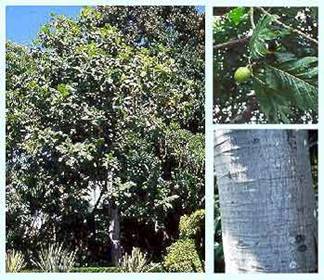

Arbustus unedo (Corbezzolo o Albatro) (Foto 3): Contiene un glicoside molto stabile definito arbutoside o arbutina, dotato delle stesse caratteristiche derll'idrochinone (blocca la tirosinasi sia a livello della trasformazione della tirosina in DOPA che nell'osidazione di questa in Dopachinone). Ha una lieve azione citotossica sui melanociti. Rispetto all'idrochine l'arbutina è priva di effetti irritanti ed è facilmente incorporabile in prodotti topici (1).

Arcostaphylos uva ursi (Uva ursina): Come il precendente deve la sua azione all'arbutoside. Ha buone quantità di fravonoidi simili al picnogenolo (principio del Pino marittimo), con buona efficacia antiradicali e fotoprotettiva. Il principio è utile nelle macchie senili o in quelle post-flogistiche (1).

Artocarpus incisus (Artocarpo): Contiene un flavonoide (steppogenina) che inibisce la tirosinasi. Contiene anche elevati dosi di vitamina C (acido ascorbico), cui si attribuisce, attualmente, una buona azione depigmentante e fotoprotettiva (9).

Broussonetia papyrifera (Gelso di carta): Contiene un benzediolo che inibisce la sintesi di melanina. Tuttavia è irritante (al pari dell'acido benzoico) per cute, occhi e mucose. Se ne sconsiglia l'uso in soggetti con cute disreativa, con fitotipo chiaro o atopici (1,9).

- Camelia sinensis kuntze (Thè verde): I suoi componenti tannici inibiscono la tirosinasi e contrastano efficacemente il trasporto di melanosomi maturi dai melanociti ai cheratinociti. Tuttavia, come altri principi ricchi in tannino, va evitato su cute con precancerosi (cheratosi solare, ad esempio) (14). Secondo studi cinesi non controllati (8,11) asociato, per via topica, al Ganoderma lucidum (Reishi), ha un'azione schiarente più vigorosa.

Catharantus roseus (Vinca rosea): Contiene un glicoside idrochinonico attivo a dosi molto basse. Blocca in vitro la tirosinasi. Non risultata irritante (1).

Glycyrrizha glabra: La sua azione schiarente si deve alla glabridina. La presenta di acido 18-beta-glcirretico lo rende molto utile nelle pigmentazione su base infiammatoria (dermatite periorale, ecc.). E' molto tollerata da soggetti atopici o con pelle sensibile (1,15).

- Matricaria chamomilla (Camomilla volgare): Contiene dei flavonoidi antoganisti delle endoteline rilasciate dai cheratinociti. Agendo sulla rete delle citochine essa inibisce in modo specifico la iperpigmentazione indotta da raggi ultravioletti, lasciando peraraltro inalterata l'attività della tirosinasi. Impiegandola assieme a fitoderivati ricchi di saponine (escina dell'Hyppocastano o agliconi del Rusco), è molto utile nelle macchie da fototossicità e su cute di fototipo I-II (1.9). Sono state descrite manifestazioi urticati per uso topico in soggetti con ipersensibilità alla Compositae (Artemisia, Tarassaco, Ambrosia, ecc.) (12).

- Oryza sativa (Riso): La pula di riso è ricca di acido fitico. Questo estere esafosforico dell'inositolo è un vitamininoide che deve la sua azione alle propietà sequestranti sui metalli pesanti (Fe-Cu) necessari come cofattori per la tirosinasi. Attualmente si usa in prodotti cosmetici contenti estratti della seta, ricca in sericina, dotata di vigorosa azione antiossidante (1).

- Salix alba (Salice): Contiene acido salicilico che inibisce la tirosinasi, la ialuronidasi e la formazine di speci attive dell'ossigeno. E' utile negli spot senili e nelle forme flogistiche post-infiammatorie (8).

- Zinziber aramaticum (Zenzero): I derivati sesquioterpenici bloccano la sintesi di melanina. Va usato a bassissime concentrazioni per la sua elevata azione irritante e revulsivante. Lo si sonsiglia in soggetti con quadri o tendenza eritrosica o rosaceiforme (16).

Altri fitoderivati efficaci sul piano clinico, ma di cui non conosciamo lo specifico meccanismo d'azione, sono: l'Achillea millefolium, l'Alchemilla Alpina, il Cetriolo. Le prime due sono da evitare in soggetti con allergia alle Compositae. Per quanto riguarda il Cetriolo, la ricchezza il selenio, zinco e ferro giustificherrebbe, almeno in teoria, l'azione fotoprotettiva e depigmentante per effetto sui radicali liberi e le spieci reattive dell'ossigeno (17). In linea generale si può affermare che i fitoestratti topici, se adeguatamente preparati in veicoli attivi, da soli o più spesso combinati con ipopigmentati chimici, risultano efficaci in varie condizioni di ipercromia (1,9,17). Tuttavia, le forme più gravi ed inveterate, necessitano di trattamenti specialistici quali peeling profondi, crioterapia, dermoabrasione o laserchirurgia (laser CO2 ultrapulsato o laser-Swidced ad alexandrite) (18).

Foto 3: Arbustus unedo (Corbezzolo)

Foto 4: Artostaphylos uva ursi (Uva ursina)

Foto 5: Artocarpus incisus (Artocarpo)

Foto 6: Camelia sinsensi kuntze (Thè verde)

|

Bibliografia

1. Benedetti S.V., Beretta D., Pinelli S.: Le ipercromie cutanee, Quaderni Pharcos, Ed. Pharcos, Milano, 2001.

2. Bleehen S.S., Ebling F.J.G., Champion R.H.: Disorders of skin colour, Ed. Mc Graw-Hill, New York, 1992.

3. Braun Falco O., Plewig G., Wolf H.H., Burgdorff W.H.C (a cura di): Dermatologia, Ed. Spinger, Milano, vol II, 2002.

4. Finzi A., Marinovich M. (a cura di): Dermofarmacologia, Ed. UTET-Periodici, Torino, 1999.

5. Delune M.: Differenti trattamenti dermatoogici delle macchie senili, La Medicina Estetica, 1990 14 (1-2): 37-42.

6. Torquati L., Tulli A.: Peeling superficiali e TCA, La Medicina Estetica, 1994, XVIII, 2: 141-146.

7. Fitzpatrick T.B.: Soleil et peau, J. Med. Esthet., 1975, 2: 33-34.

8. Di Stanislao C., Giannelli L., Iommelli O., Lauro G.: Fitoterapia Comparata, Ed. Di Massa, Napoli, 2001.

9. Penso G.: Fitoterapia nella cosmetica, Ed. OEMF, Milano, 1987.

10. Fiorenzuoli F.: Fitoterapia, Ed. Mason, Milano, 1997.

11. De-hui S., Rui-feng X., Wang N.: Dermatologia in Medicina Tradizionale Cinese, Ed. CEA, Milano, 1997.

12. Bologna G., Di Stanislao C., Nobid A.: Il ruolo del dermatologo in cosmetologia alle sogle del terzo millennio, Pandora, 1997, 1: 23-30.

13. Massarani E.: Erbe in Cina, Ed. ESI, Milano-Roma, 1981.

14. C.S. S.I.A.: Brevi note sul tè, www.sia-mtc.it/Pagine culturali, 2003.

15. AAVV: Application of licorice components and their derivates in cometics, quasi drugs and drugs, Ed. Maryzen Pharmaceutical CO, Hiroshima, 1994.

16.: Galliano Raspino M. (a cura di): Repertorio Fitoterapeutico, Refit 97, Ed. OEMF, Milano, 1997.

17. Frati C.: Il Treno della Pigmentazione, Poster, Atti del XXXV Congresso Nazionale ADOI, Fiuggi, 18-21 settembre 1996, pag. 246.

18. Bolognia J.L.: Anomalie della Pigmentazione, Seminari di Dermatologia, 1998, 7(2): 60-145.

Indirizzo per chiarimenti

Carlo Di Stanislao

UO di Dermatologia

PO S. Salvatore

Via Vetoio, 6

67100 L'Aquila

Tel. 0862368729

Fax 0862319905

E-mail: [email protected]

URL: www.dermoaq.it